三七事件》「輕機槍」驅離射擊卻變火箭彈砲轟 武器選用起疑竇

據監察委員高涌誠提出的37事件調查報告,當年約20位越南難民便是在此地遭國軍槍殺。(自由時報資料照)

據監察委員高涌誠提出的37事件調查報告,當年約20位越南難民便是在此地遭國軍槍殺。(自由時報資料照)

〔軍武頻道/綜合報導〕駐守烈嶼的陸軍步兵158師於36年前擊斃20名搭船出逃的越南華裔難民,史稱「三七事件」,監委高涌誠去年發布調查報告提及諸多疑點,根據當時驅離射擊規定,若於晝間理應以「不傷人、不傷船」為原則,操作「輕機槍」執行,為何會有如「66火箭彈」等戰備規定以外的武器出現?諸多疑點仍待釐清。

監委高涌誠在提出37事件調查報告後,呼籲國防部重啟相關調查。(自由時報資料照)

監委高涌誠在提出37事件調查報告後,呼籲國防部重啟相關調查。(自由時報資料照)

依據1984年頒布的《金門防衛司令部戰備規定》及國防部1985年頒布《經常戰備時期突發狀況處置規定》,若有自中國漁船接近金門防區或試圖穿越島間水道,白天應以「不接納」原則實施驅離射擊,以「避免擊中」為原則阻止接近;若在夜間或視線不良環境,則一律視為敵人,予以射殺或擊毀。

至於驅離射擊的武器選用,根據陸軍總司令部提供的《金門防衛司令部戰鬥戰備第1階段行動準據表》規定,晝間驅離射擊應以「輕機槍」實施,若以50機槍實施驅離,須抓取足夠前置量再行射擊,以「不傷人、不傷船」為原則;夜間射擊要領則規定,對於登陸者予以活捉,除非企圖逃跑或實施傷害,才予以擊斃。

不過,根據時任監察委員羅文富赴現場勘履並詢問當事官兵的紀錄,守軍於多個陣點先後試圖射擊驅離越南難民漁船後,最終卻自L204據點發射「66火箭彈」直接擊沉該船隻,其使用武器與射擊的權責也引人質疑。

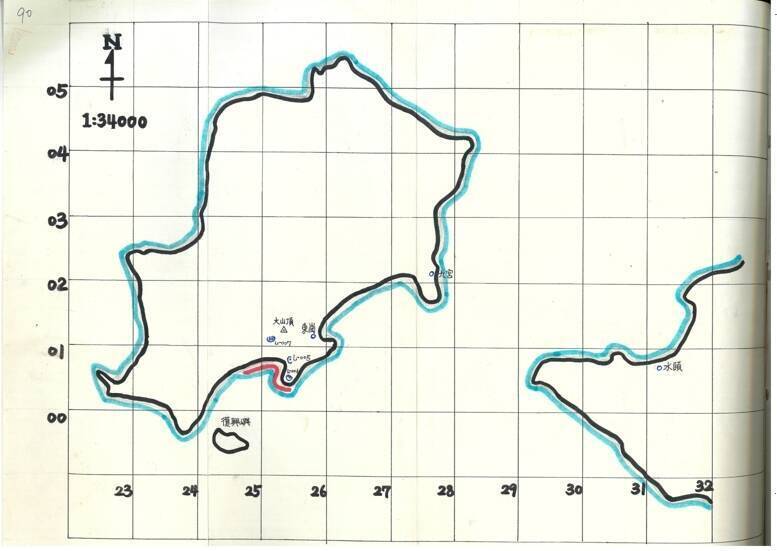

監委高涌誠調閱當年國防部調查報告圖檔,揭露該事件之事發位置。(監察院簡報檔)

監委高涌誠調閱當年國防部調查報告圖檔,揭露該事件之事發位置。(監察院簡報檔)

另外,監察院請相關人員就該事件予以說明。綜合該師旅長、營長、連長等營區高官說法,事發當日烈嶼起大霧,依規定視為夜間情境,應對不明船隻予以「擊毀、射殺」,且金烈雷達在(方圓)1.5公里內有死角,若要實施射擊,會依前線實際情形執行;然該師副連長、排長、士兵等基層人員說法,大多數人員皆表示知悉「驅離射擊」的作法,但多未聽聞「格殺勿論」的命令。

同一守備單位的人員對同一事件出現兩種說法,與當時的戰備規定相比較,除凸顯相關官、士、兵在戰情溝通機制上的決策缺失,以及違反依法行政的事實外,也顯現當時未能辨別難民身分就逕行砲擊、擊斃的不合理措施,有違聯合國《難民地位公約》的國際問題。

相關新聞請見

相關新聞