軍武書摘》叛國者

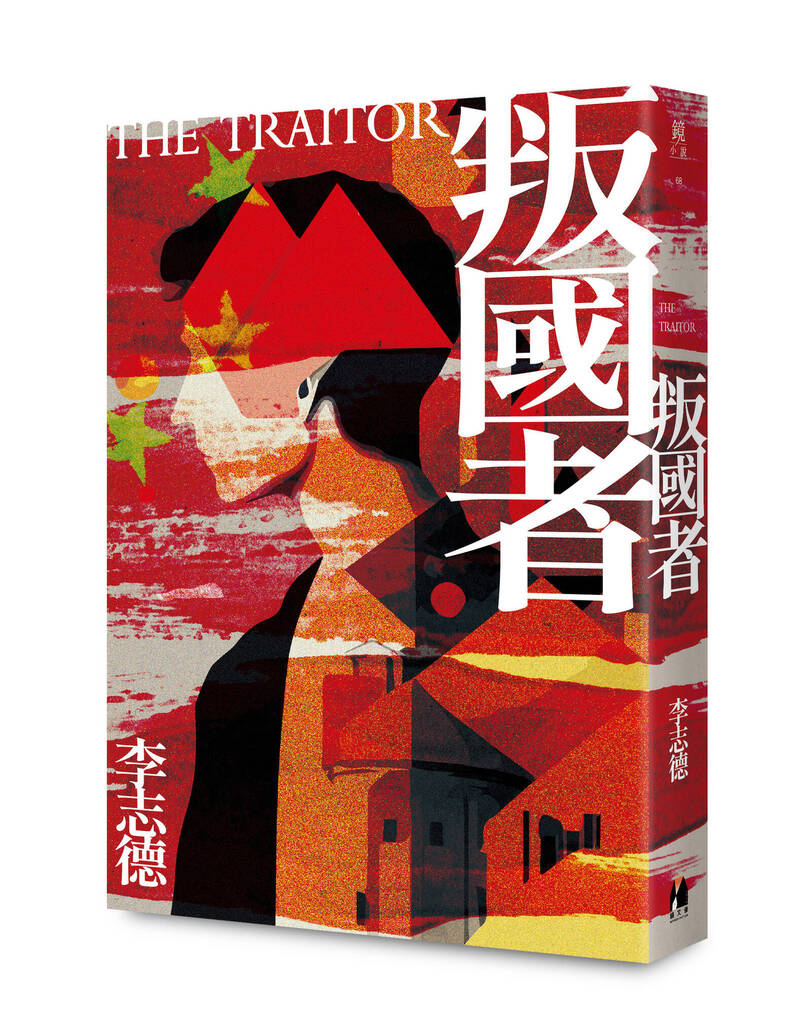

《叛國者》由鏡文學出版,已於今年5月26日上市,本書作者李志德為資深媒體人,也是情報工作人員的後代。(鏡文學提供)

《叛國者》由鏡文學出版,已於今年5月26日上市,本書作者李志德為資深媒體人,也是情報工作人員的後代。(鏡文學提供)

(本文摘錄自作者李志德新書《叛國者》,由鏡文學授權刊載)

第一章

01

踏進機門前,黃敏聰忍不住回頭看了一眼。沒有尾隨、突然出現,吼叫著追趕他的人。

「過關了嗎?」他還不知道,但一路停不住發抖的手,倒是不知道什麼時候靜下來了。

走道旁的空姐看了一眼登機證,往機尾一比。這班上海飛香港的東方航空幾近全滿,補位的黃敏聰被安排在最後段,身型魁梧的黃敏聰看到要被夾在其他旅客中間,皮膚已經開始發汗。但顧不得這麼多了,能走脫才是最重要的。

黃敏聰一手提著一只網球袋,一手扶著比他略高一些的行李櫃,半側著身一路走到機尾,走道上還有不少舉著行李往置物櫃硬塞的旅客,黃敏聰走走停停,正側身擠過一位半天放不進行李的婦人。背後沉悶「碰」的一聲,機門關上了。黃敏聰深呼一口氣,又是一顆定心丸。

機門口的推車上只零星剩些《南華早報》、《金融時報》,中文報紙散落在一個一個座位的旅客手上,「陳水扁:民進黨應組跨黨派全民政府」、「宋楚瑜全省走透透」……黃敏聰掃視這些臺灣報紙,心裡暗記:這個是臺灣人,那個也是,那裡也有……。

走到最後一排,黃敏聰挪了挪櫃裡其他人的行李,把自己的網球袋塞進去。螢幕上已經開始播安全影片,站上走道的空姐空少比手劃腳,開始示範安全帶和救生衣的用法。黃敏聰向走道位的客人道個歉,努力自己塞進座位,假裝沒看到對方嫌惡的眼神。一靠上椅背,汗水立刻滲過了內衣和襯衫。冷汗、熱汗流得他滿頭滿臉,黃敏聰撕開紙巾抹了兩下。飛機已經開始後退。

黃敏聰心裡的時針分針轉得飛快,心裡盤算兩個小時後到香港,屆時不出機場,直接櫃檯買票,踏進華航才真是平安脫身。正想著,引擎聲拔高起來,飛機正要往前滑行,突然像斷線停電一樣,聲音沒了,飛機硬生生停了下來。黃敏聰心頭一緊,眼角一瞟窗外,五、六部轎車朝著飛機開過來,不遠處五、六個地勤人員正推著一座登機梯過來。

「還是來了!」黃敏聰深呼吸了一口,原本應該帶他脫困的機艙如今成了困住他的牢籠,三分鐘前歷歷在目的逃脫場景,像肥皂泡泡一樣瞬間破滅。十多個小時的逃亡就要結束,黃敏聰瞪著前座椅背,等等機門一開,未來的命運自會快步找上他來。

「誰是黃敏聰?」一位穿著白襯衫、黑西褲,留著平頭的中年男子站在走道頭,繃著臉向著機內大聲喝了一句。黃敏聰深呼吸一口氣,舉起手朗聲回答,「我是」。話說完,竟生出一種奇特的輕鬆感。機艙裡轟的一聲,四下爆出微微的驚呼。

「有點事情請您幫忙,麻煩跟我們去一趟,晚兩小時走可以嗎?」中年男子語氣和緩了一些。「謝謝大家,不好意思耽誤時間。」這句話對著其他乘客。

「你有行李嗎?」一位空少快步走到座位邊。

「有。」黃敏聰拿出網球袋,用手背抹掉額頭不停冒出的汗珠,低頭看到身邊乘客手上的《聯合報》,心念一動。

機艙走道原本就不寬,黃敏聰慢下腳步,用著極其不標準的臺語,對著拿臺灣報紙的乘客,邊說邊往外走:

「我叫黃敏聰……我是臺灣人……我是情報局的情報員……誰會使幫忙我拍個電話……給情報局……我給人掠了。」

突如其來的臺語,上了飛機又被帶走的乘客。奇特的情境吸引了兩、三個中年旅客抬起頭來看著黃敏聰,他們的眼神有的迷惑、有的好奇,帶一點驚訝。

02

一、中共中央對於臺灣選舉情勢的估計如何?可有下發文件指示?

二、近期是否有國家領導人層級的領導人,針對臺灣總統大選發表內部講話?如有,內容為何?

三、南京軍區是否有外地部隊移入駐防,或外場軍機轉場進駐?如有,數量多少?

四、此前呈報的60架Su-27採購案,目前進度如何?預計交機時間為何?交機後Su-27的人員座艙比概估為多少?

五、針對美軍航空母艦介入臺海,共軍可有新的戰術戰法構想?

……

紙上列舉了十來條問題,黃敏聰低頭默念默記,時不時蓋起紙,臉朝天空,試試自己能不能背起來,像個背單字的國中生。從高中畢業進軍校後,黃敏聰就一直留著平頭。除了髮型,他一直留著在部隊裡的說話方式,渾厚明亮的丹田發音,有股乾脆又滿不在乎的調調。

胡聞天在一旁靜靜聽著,雙手抱胸,盯著黃敏聰的眼睛炯炯有神。這位情報局的中校是黃敏聰的聯絡官。這對搭檔身材近似,身高都超過一八零,局裡長官有時開玩笑形容這兩個人站在一起像「雙塔」,不過黃敏聰顯胖,胡聞天更精壯些。

胡聞天和黃敏聰一起進入「玄武專案」已經四年,黃敏聰被稱作「交通」,任務是將敵後間諜獲得的情報帶回情報局本部。老派的稱法叫「越交」──「越境交通」,以區別只在國內活動和穿越國境的交通員。交通和內勤情報官相互搭配,黃敏聰出發前的任務由胡聞天交付,帶回來的資料,也由胡聞天匯整、寫成報告後向上呈送。至於這個專案為什麼同時換掉了內勤情報官和外勤交通員?胡聞天聽過各種流言,但心知肚明自己沒有問出真正答案的分量。

看黃敏聰記得差不多了,胡聞天讓他再背一次,邊聽邊修正,直到一字不差地背了三次,胡聞天笑了笑,「可以了,小黃一路上記得時不時多背一背,但可別念出聲。」

胡聞天掏出打火機把紙片點著,讓紙灰一塊一塊掉進煙灰缸裡。最後,他把手指捏住的一小角也往裡一丟,往煙灰缸裡倒了半杯水,拿一根筷子,把紙灰擣碎。

「好了。然後你要帶的東西還有這些。」胡聞天打開了自己的袋子,拿出一本巴掌大小的筆記本。「這是密寫本,上頭記的蒐集要項和你剛才背的一樣。只要有一點不對,馬上撕碎銷毀,最好能沖進馬桶。可是就算本子沒了,你還是要能把要項轉達給對象,明白嗎?」

黃敏聰點點頭,再留意到胡聞天拿出的一個墨綠色的紙盒,銀色縷空字體印著ACCAKAPPA,裡頭的玻璃瓶帶著噴嘴,「貴局現在時興搞名牌精品了。」他對著胡聞天噴了兩下。

「不要亂噴,以前我們教做的有的有腐蝕性,鋼筆都能鏽壞。」胡聞天笑著用手擋開,「密寫劑你隨身帶著,交給對象。上次來要我們幫他補充一些,大概快用完了。跟他說,用法和之前都一樣,要冷藏。但這次配方是新的,和之前的不能混用。」

「還是辛曉琪嗎?」胡聞天邊問,邊從袋子裡拿出四盒錄音帶,兩盒《WinterLight》,兩盒《女人何苦為難女人》。「不太好買了,我轉錄再自己做的包裝。你帶給他,兩盒讓他收藏,兩盒工作用。」

「還是辛曉琪,他真的愛聽,沒事就聽他哼著。有新歌我們就給他買。」黃敏聰笑著把四盒錄音帶收起進袋子裡。

「老哥,我多跟你說一句。」看著黃敏聰把東西一樣一樣收進行李包裡,胡聞天突然嚴肅起來:「玄武案到現在第七年,馮潼替我們工作也第五年了。一個情報來源,一般來講用個六、七年就已經夠本,而且愈來愈危險。現在要想的,是怎麼讓對象有個善終……。」

「上次不是交代,要我讓他找人往下傳?」黃敏聰低聲問。

「馮潼如果退了,能往下再找人接下來最好。老共那邊說發展情報來源要『爬高鑽深』,接手馮潼的人,理論上當然職務高過馮潼最好。目標對象是有了,不知道馮潼對他說破了沒有。如果說破了,你這一趟又多一層危險。因為馮潼要策反他,等於要向對方坦承為我們工作。馮潼只要一點破,我們也就該安排他脫離大陸了。我看最多到明年總統選舉結束,就該把馮潼接出來了。」

「馮潼離開,有計畫嗎?」黃敏聰追問了一句。

「以往好像有預備過,我沒有查檔案,現在沒時間。你之前不是和他聊過?這次去可以再探探他的想法。」

「嗯,那我也幹得差不多了。」黃敏聰突然冒出一句。

「啊?為什麼這樣講?」

「我不是你們情報局的正式人員。」黃敏聰說:「用你們的話說,我是個『聘用幹部』,和你們簽合約、領薪水。你們有終身俸,我什麼都沒有。當年是為了局裡長官說我有機會恢復軍職,我才願意加入情報局工作,過這種每天擔心受怕的生活,我現在進出大陸、香港的護照、臺胞證,都是自己的,假護照、假臺胞證我提了幾次?都沒下來。這些沒有我也認了,如果恢復軍職也做不到,我也不想做了。」

「這兩件事開會時我都提了,會上副座的裁示是:護照,立刻交辦;軍職,全力爭取突破。」胡聞天說:「你之前犯的案子是『永久禁役』的,要回任不是不可能,但這要國防部往上報,最上頭同意吧……等下吃飯副座也會來,你和他提提看,他肯定也是這樣回答你。」

黃敏聰瞪著胡聞天,一臉不高興。胡聞天又說:「也許等馮潼結束工作,出區之後,呈報有功人員,你一定在列。到那時第一次總統直選結束,新選的總統也上任了,我們說話也容易一點。是不是?」

「是龍哥當時說有機會,這對我是他媽的最重要的一件事。有什麼不行?當年蔡孝乾(1)匪諜都能當少將……」

胡聞天沉默不語,他知道這是黃敏聰一直在意的事,但想辦成,要上大簽,透過國家安全局再呈給總統,總統同意才有可能。但時機不巧,李登輝任期已經是最後一年,明年總統大選投票,李登輝傳的連戰、民氣高漲的宋楚瑜和訴求「政黨輪替執政」的陳水扁三強鼎立,再加上李敖、許信良兩組,五組人馬全臺灣跑行程。他們的安全都得靠國家安全局特勤中心維護。這時的國安局,光策劃候選人維安就占去大半時間;還有解放軍動態需要預警、監控,情報需求像下雨一樣從國安局落下來。兵荒馬亂,上山想見局長一面都不容易,那有空去為一個聘任的情報交通員回任軍官說項?但黃敏聰出發在即,不好跟他談這個,只能沉默不語。其實黃敏聰自己也知道,這件事機會不大。再三提起,與其說是要求,不如說是情緒。

見黃敏聰抱怨暫時停下,胡聞天招呼他:「我們先坐吧,處長他們馬上就來,等會吃飯就不談公事了。等你下星期回來,我再請你一頓,就我們倆。」

「還在這包廂?」

「不要,太拘束了。我們外頭吉祥小館最好。我剛放了一瓶陳高在那裡。」

「那好,等我回來喝你的酒。」

03

走出機場,黃敏聰排在等出租車的隊伍裡,臨要上車突然作勢找不到錢包,只能閃身陪笑,後頭兩、三組的人搖著頭,帶著厭惡的表情上了車。黃敏聰確定沒有車等著跟蹤他後,坐進車裡,交代出租車開到東方明珠塔。想像自己跳進了來來往往觀光客的「人海」裡,海水的包圍會帶給他一點點安全感。

遠遠一部八十二路公車開近,黃敏聰在關門前忽然跳上車,搭了兩站下車,站定後假意蹲下綁鞋帶,斜眼看著一同下車的三個人向不同方向走開後,他才站起身,招了一部出租車,報上了酒店對面一家海鮮餐廳的地址。

進到店裡,黃敏聰要了一個角落的位置,點一盤黏忽忽的西班牙海鮮飯,吃了大半盤,他突然起身,對著端來甜品,滿眼疑惑的侍搖搖手,在桌上留了三張百元人民幣,不等找錢就走出門外。他直接穿過馬路,斜眼向後,確認餐廳或門口裡沒有人跟上來後,拉開門進了飯店大廳。他和馮潼各自訂了房間,黃敏聰通常早一天到,確定安全後,就等著明天下午碰頭。

一艘遊輪靜靜停泊在黃埔江上,幾個房間裡透出了燈光。太陽就要下山,一天最後的日光來自蘇州河的方向,沿江而上不遠處就是四行倉庫。黃敏聰對著窗外的景色欣賞了好一會兒才把飯店房間窗簾拉下。

黃敏聰記得第一次到上海時,刻意勾留了兩、三天,來到這個國民黨宣傳的抗戰聖地。當年的倉庫還在,但已經被加蓋成七層樓,一樓的店鋪和街上其他的大樓商鋪沒有任何不同,黃敏聰反覆走過兩、三次,才確定這裡就是四行倉庫。

國民黨政府的宣傳是一套,但黃敏聰從小反覆聽長輩說的是另一種場景:一九四九年初,國軍從上海撤退前在市區裡瘋狂「鋤奸」的情景,「一排一排的共產黨員,就拉在四行倉庫的牆邊當街槍斃,人來人往,誰也顧不上誰……」。

「你不知道那個時候,市區裡共產黨多啊!有些你都看不出來。」想起老人家這些話,黃敏聰心頭一驚。想起這些說故事的叔叔、伯伯有人當年一走就沒有再回上海,五十年後反而是聽故事的人來了,而且和當年的共產黨一樣見不得光。

拉下房間的窗簾,黃敏聰打開電視,聲音調到剛好能遮住兩個人面對面談話的音量。接著拿出手機,撥了一通往北京的電話,響了四、五聲,有人接了起來:

「喂……請問馮老在嗎?我是王傑,王經理。」黃敏聰報上了化名。

「啊……王經理,哪位王經理……」傳來的是馮家老二的聲音,停了幾秒。「我爸爸不在家,出門去了。」

「出門去了?那請他回來給我打個電話。」

「啊……爸爸出門了,不知道什麼時候回來。」

「不知道什麼時侯回來?」黃敏聰楞了一下,無意識地重覆了一聲。「那我怎麼找他呢?」

「啊……聯絡不上,我們聯絡不上。」

黃敏聰一下子掛了電話,聲音明明很清楚,對方卻連著三聲貌似聽不清楚,拉著長長聲音的「啊……」黃敏聰和馮潼的兒子們沒有交情,但見過不是一次兩次,沒有不曉得他的道理。再者,馮潼生活向來規律,即使剛好出門,也沒有不知道什麼時候回來,甚至聯絡不上。這也是怪。

黃敏聰腦子裡「轟」地一聲炸開:莫非是最壞的事情發生了。該再打一次電話去馮家去確認嗎?不行了,多打一次電話就是多一次曝露行蹤。他倒抽了一口涼氣,控制住發抖的手,撥通了胡聞天的電話:

「吳協理,我是王傑。」

「是,小王啊,到了嗎?」胡聞天的聲音,夾雜在馬路上人、車的背景音裡,聽起來是在路上。

「到了,可是剛聯絡廠商老闆,老闆跑路了,錢都收不到了。」

電話那頭又是「啊!」了一聲

黃敏聰重重地重覆:「對!跑路了,錢都收不到了。」這是臨時編出來的暗語,胡聞天應該能意會。

「你那裡……找不到人了嗎?」胡聞天的聲音緊張起來。

「對!那我該待在這裡再找兩天,還是錢不要了,先回臺灣?」

「先回來吧!你等等,我到站了,先換部車,我們再聯絡。」

「先換部車」是約定好的暗語,就是要黃敏聰換一部「乾淨」的電話再來聯絡。就在黃敏聰下樓買儲值卡時,胡聞天撥通了副局長丁孟原的電話:

「喂,我是丁孟原。」

「我是胡聞天,副座你在局裡嗎?」

「在啊,怎麼了?」

「急事面報。」

04

外雙溪福林路走到底,上陽明山的仰德大道就在眼前。

陽明山像一座綴滿權力寶石的聖山:山頂有蔣中正總統的草山行館,半山腰有蔣夫人宋美齡創辦、早年招收烈士遺孤的華興中學。中學對面,牆上五個金黃大字:「國家安全局」,情報局本部緊靠山腳西側。情治圈裡的人習慣稱國安局「山上」,情報局做為下級單位,就只好是「山下」。「山下」的西側有座芝山岩,所以也有人拿「芝山」代稱局本部,以山為名,聽起來倒也雄偉,只不過它只有五十公尺高。

胡聞天的車子過了復興橋猛力左轉至誠路,左拐右拐走了幾十公尺後,他重踩了一下煞車,好順利轉進雨聲街一六五巷,這條窄巷只通往一個地方:情報局局本部。一道活動鐵柵門攔在巷底,透過柵門可以看到一座照壁,上頭四個血紅大字,是蔣中正親題的黃埔校訓:「親愛精誠」。胡聞天早在幾個紅燈以前,就把證件拿在手上,在柵門前一停下車就開窗遞給上前盤查的憲兵。同時不等他開口,「砰」一聲先拉開了後車廂。年輕的憲兵感覺到他的急促,很快地用手電筒對著車內和後車廂掃看過一圈,行了個舉手禮,示意他可以進去。

快步走進情戰大樓,胡聞天刷了卡直上七樓,局長孫衍樑、副局長丁孟原辦公室都亮著燈。胡聞天邊走邊想,在上海可能碰上大麻煩的黃敏聰執行的是最機密的「玄武專案」,這項專案歷經「玄武一號」薛智理,到階級、職務更高的「玄武二號」馮潼,兩位內線諜員層級之高,放眼情報局工作的歷史上都罕見。

胡聞天心想,「玄武專案」由丁孟原開案執行,當時情報局局長還是李光權。李光權日後調升國安局局長,情報局長由孫衍樑接任,隨著執行愈來愈成熟,玄武案被看做「鎮山之寶」。所鎮之「山」,既是「芝山」,又何嘗不是「陽明山上」的國安局。胡聞天邊走邊盤算著,一旦最壞的情況發生,免不了會釀成情治圈的一場大風暴。但此時想不了這麼多,先讓黃敏聰撤退才是當務之急。

胡聞天邊想邊走到了丁孟原的辦公室。

「走,上局長那裡去。」丁孟原一見到胡聞天,略問幾句,發現大事不好。立即起身,拉著他就往局長室走。

「報告。」

「副座請進。別客氣。」

孫衍樑從桌上滿滿的公文包後頭站起身來,處室公文鎖密碼表攤在桌上,一把掛在公文包上頭的對號鎖開到一半,他見丁孟原進來,重新把鎖撥亂,把密碼表收進了抽屜,作勢他們在沙發上坐下。

「玄武案交通員剛才回報,馮潼聯絡不上了。」丁孟原開門見山就說。

「啊?」孫衍樑倒抽了一口氣,但語氣倒還鎮定。「聯絡不上,以往發生過嗎?」

「沒有,馮潼的生活作息一直很規律,約定見面,改時間有過,但都會提前打招呼。像這樣臨時放鴿子的,從來不會。」

「所以這次是約定見面?」

「對,就是越交和他正常約見。」

「這位……交通,就是那位黃……?」

「是,黃敏聰。」

「他現在人呢?」孫衍樑轉向胡聞天。

「這次約在上海碰面,黃敏聰先到,馮潼再南下。但黃一到就聯絡不上馮潼了。」

「黃是怎麼回報的?」

「他說:『老闆跑路了,錢都收不到了』,不是約定的暗號,看起來是他臨時編的,但意思很清楚。」

「副座,以往這種情況,標準作業程序是什麼?再等一等,再試一次嗎?」

「不能等。約晤不到,時間一過立刻就要撤走。」

「要假設最壞的狀況。」胡聞天忍不住補了一句。

「所以兩位的建議都是交通員先回來?」

「要馬上。」丁孟原直接接了話。胡聞天也點點頭。

「好,讓他馬上撤退。但撤退……怎麼出來?有路線嗎?有沒有人接應?」

「他自己撤,我們不會有接應。這個,我們來跟他說。」丁孟原語氣很篤定。

「區內其他同志不能接應他一下嗎?開個車送他一程什麼的?」孫衍樑很是疑惑。

「不行,敵後嚴格禁止任何橫向聯繫;況且黃敏聰可能已經被他們盯上,出面接應他的人也可能會曝光。」

孫衍樑沒有再說什麼,點點頭說了一句:「你們好好安排。這個狀況,我也向『山上』報告一下。」孫衍樑口中的「山上」,指的是國家安全局局長李光權,他是執掌情報機關超過十年的強人,孫衍樑的局長印信,就是從李光權手中接下。「這事看起來非常不妙,可不要自己做決定。」孫衍樑在心裡喃喃警告自己。

出了局長室,丁、胡兩人再進了丁孟原辦公室。

「小黃要怎麼走?」丁孟原直接丟出問題。

「明天馬上買機票走是一條路;另一條路,他自己說過他在洞頭有路子,可以密渡(2)回來。」胡聞天說。

「洞頭?」

「溫州靠海邊的一個縣,他之前在那裡工作過,我猜是有朋友,才會自己給自己安排這條路。」

丁孟原從書架上抽出一本「軍官地圖集」,深綠色的封面燙金印著「中國解放軍總參謀部測繪局」,他在浙江、江蘇兩頁反覆翻了三、四次,一邊拿尺量著,腦袋裡噠啦噠啦地打著算盤。

「直線距離就四百公里,還要繞過杭州灣,起碼五百,太遠了。而且進了浙江都是山路,太危險。」丁孟原皺起眉頭。「這一路估計就要八到十小時,到了洞頭不太可能馬上有船可以出海──當然如果現在讓馬祖站備便,只要小黃能順利出海,我們就有把握在海上接到他──但如果小黃現在已經被盯上,還要讓他留在區內一天兩天嗎?還是先出區要緊?」

「副座,陸路雖然長,但即使被跟上,應變、脫離的空間很大。何況還跨省市,上海和浙江之間還要聯絡協調,那邊的效率未必這麼高。」胡聞天接著說:「反過來,如果搭飛機,一進管制區就跑不掉,出區了還要進香港,共產黨還是搆得到,分分鐘都是甕中捉鱉,被盯上了就不可能逃走。」

丁孟原低著頭,沉默了好一陣子,最後點點頭說道:「也對,聽你的。就讓小黃優先從洞頭走。」

胡聞天才回到座位,桌上分機響起,孫衍樑局長再把他和丁孟原找進辦公室。

「你們商量的結果怎麼樣?」

胡聞天報告了兩條路線:一是從浙江密渡出海,馬祖站派船在海上接應;另一條路線是上海飛香港轉機回臺灣。前者優先。

「山上那裡,局長有指示?」丁孟原試探地問。

「有。但差別不大。」孫衍樑轉述,李光權對搭飛機這條路線沒有意見;但修改了陸路撤退的方案。「局長認為小黃上了朋友的車之後,可以先說去洞頭,但中途找個理由──換個車都可以,轉到羅湖。」

「到了羅湖之後呢?」胡聞天有點吃驚。

「李局長那裡有人在中港邊界接應他,黃敏聰一到就進香港,再安排他密渡回臺灣。」

「但接應他的……」胡聞天沉默了一下,「不是玄武案案內人員的話,會不會有洩密疑慮?」

「多一個備案有好無壞。」孫衍樑有些惱怒,「香港這個接應的人,只要負責接送,不會知道太多,哪有洩密問題?」

一個黃敏聰緊急撤離要驚動這麼多人,胡聞天微微感到不安。但山上、山下兩位局長既然已經決定,也只能從命。他向孫衍樑微一躬身,和丁孟原轉身出了局長室。

兩人出局長室前,孫衍樑突然叫住胡聞天:「陸路到羅湖這條路線,不要一開始就告訴黃敏聰,在他往浙江走的路上再告訴他。」

05

胡聞天匆忙下樓回到座位,手上捏著一張便條紙,這是他經過一輪協調,整理出的兩條路線:

陸路到浙江洞頭,密渡出海到馬祖。

上海買機票轉香港直飛臺灣。

才理清出路線,胡聞天的手機響了,接的同時,看到三次未接來電,陌生號碼,看來是黃敏聰的新電話。

「小胡,你終於接電話了……你們談好了沒有,現在要我怎麼辦?」黃敏聰急促的聲音混著不滿。

「你換了新號碼打嗎?」胡聞天小心地先問過。

「嗯,只用這一次。」

「好。那你聽著,需要時記下來。你現在馬上出來,有兩條路線……」胡聞天刻意放慢了速度,一來讓黃敏聰容易記錄,二來也希望緩和他的情緒。路線說完,胡聞天接著問:「如果要走陸路,你那裡現在找得到車嗎?」

「我上海有個朋友,在這裡當KTV的經理,我剛才打電話給他,約好了他送我去浙江……不過我當然沒說什麼事。」

「那好。那你找這個朋友。」

「好啦,明白了。」黃敏聰的聲音有點焦急,似乎是想趕緊出發了。

「一路小心,記得不要從飯店checkout。」胡聞天停了半晌,「平安回來,我們還要喝酒呢。」

06

「師傅,我抽根菸可以嗎?」黃敏聰一邊搖下車窗,一邊放鬆了語氣向前探問著。

「可以,隨便吧。」出租車司機頭也不回,眼睛盯著暗黑的路面。

車子向前疾馳,路燈的昏黃光線一陣一陣射進車窗,像把刀,一道一道刮過黃敏聰的臉。他的臉當然無恙,但右手掌真的有兩道隱隱作痛的刮傷,是砸掉聯絡胡聞天的手機時不小心劃傷的。

黃敏聰突然想起袋子裡還有密寫本。他拉開拉鍊,在包裡摸索著找到密寫本,扯下封面,把有密寫文字的幾頁撕得粉碎,碎紙片握在拳頭裡。

黃敏聰點起菸,抽了兩口,把夾著菸的右手伸出窗外作勢彈掉菸灰,拳頭一鬆,撕碎的紙片一下子散得無影無蹤。黃敏聰瞄了一眼,司機似乎沒感覺到什麼不對。

「晚上出來逛逛?」司機試探問了一句。

「是啊,朋友說悶,找我出來聊聊。」

「儂的口音不是上海人?」

「不是,我南方的,廈門。」

「看著不像呢。」

「我老家是山西,爸爸在福建插隊,娶了廈門姑娘,就落戶了。」

「怪不得,南人北相。」

突如其來的搭訕,讓黃敏聰有點緊張。他望向照後鏡,跟在後頭好一段時間的白色桑塔那已經不在了,是跟監的人換手了嗎?還是自己想太多?如果盯上我,為什麼不動手抓人?是想跟著我抓其他人?還是根本沒事,虛驚一場?黃敏聰沒有頭緒,下意識突然想打電話給胡聞天,一掏手機,念頭一閃:現在打電話,不是蠢嗎?

黃敏聰讓計程車在西藏中路和福州路口停下,多繞了半個街區才往好迪屋KTV走,沿途擦身而過的年輕男女,一個、一對或者一群,看樣子不過十幾二十來歲,黃敏聰處在這裡,不僅沒有藏身人群的安全感,反而覺得自己特別突出,所有人似乎都能一眼就找到他。

五、六個小夥子說笑著快步越過黃敏聰進了好迪屋KTV的大門,黃敏聰正要跟著進去,一個時尚的青春女孩攔住黃敏聰嬌聲問道:「知道人民廣場怎麼走嗎?」黃敏聰不好意思拒絕,努力回想剛才經過的地標,大致指了一個方向。但她若不是外地人,就是記性特別差,出了一個街區就不辨南北,黃敏聰仔細說了兩、三次,她才似懂非懂,格格笑著道謝離去。

「歡迎光臨!」KTV自動門往兩側大開,兩個開深V領口,大紅色長裙拖地的女孩對著黃敏聰深深一鞠躬。「先生,有訂位嗎?」一位黑色西服少爺笑著問。

「我來找人的,找你們楚經理。」

「楚經理,您稍等一下。您和他有約嗎?」

「有,約好的。」

「那您……稍等一下。」少爺把黃敏聰請到一處沙發,讓他坐下,自己走進櫃檯後頭,拿起電話。

講了幾句,少爺回到黃敏聰面前:「楚經理今天休假,沒上班。我就記得他今天不在,剛才也去問過,他今天不會來的。」

「可是我跟他約好的十點半,他應該會來的。你……你可以幫我打個電話給他嗎?」

「您沒有他的電話?」少爺露出了不耐煩,但還是維持住禮貌,「好,我給您打打看。」黃敏聰低頭看了下手錶,十點二十五分。

那位少爺沒有再回來搭理黃敏聰,接下來的十分鐘,黃敏聰一秒一秒地數過去,等一張熟識的臉孔為他救命,但這塊浮木終究沒有出現,黃敏聰只好繼續靠著自己往前游,十點三十五分,黃敏聰驀地站起身來,把自己再投進街上的人群裡。

黃敏聰渾身疲倦,一股燥熱從軀體深處向外發散,不再管任何安全守則,他出KTV就招了一部出租車直接回飯店,進了房間打開電視,鳳凰台播著政治評論節目,主持人和名嘴你一句我一句,連珠砲似的語速讓他愈發糟心。他幾次拿起手機又放下。再打給馮潼一次?說不定他回家了,所有事情都只是誤會一場?再打給胡聞天,要他安排人來這裡接?打給上海其他朋友,讓他們載自己往東、西還是南邊任何一個方向?

黃敏聰抬頭望向天花板:那個火災警報器裡有攝影機嗎?他伸手在桌子下頭、檯燈內緣掏掏摸摸,有竊聽器嗎?如果現在房間的角落、暗處或者頭頂上,有一雙眼睛正盯著他,能看盡他的行動,看穿他的想法,那他做什麼都是枉然。但,有這麼一雙眼睛嗎?胡聞天說過,所有的系統,只要是人組成的,一定都會有漏洞。

但問題是漏洞在哪裡?怎麼才能鑽過去?憑運氣?但好運在我這邊嗎?

黃敏聰怔怔地望著行天宮鮮紅色的平安符,他每趟出發前都去求一個帶著,時間一秒一秒走過。如果「他們」要來,也該來了。看看錶,還有半小時到午夜。黃敏聰思緒亢奮,但無法聚焦在任何地方,電視轉了又轉,新聞、體育、電影,轉了三輪還是四輪,停不在任何一個節目上。

黃敏聰一手探進包裡,抽出一本《爭鳴》雜誌,原本是給馮潼買的,他很愛讀香港的政論雜誌,總是要黃敏聰過境時幫忙帶一些。黃敏聰有時也讀一讀,但此時此刻,綿密的字句根本讀不進去。翻了兩下,他站起身,順手把雜誌丟在茶几上。他走到房門後,透過貓眼望向走廊,鏡頭裡空空盪盪的。接下來兩小時,他三次猛然開門探頭出去,但左右走道一望到底,沒有半個人影。

如果有人正在追捕他,此時他們在哪裡?在清查載過他的出租車嗎?或者在清理整個上海今晚的訂房記錄?他們遲早要來的;或者已經來了,只是還在暗處窺看,想要一網打盡黃敏聰所有聯絡人?黃敏聰決定不再聯絡任何人,用最快的方法:天一亮就買機票回臺北。

打定主意後,黃敏聰沖了一個熱水澡,放鬆的身體有了一些睡意,他和衣倒在床上。一覺醒來,四點四十分,他打開冷水洗把臉,揹著包包再一次走出房間。他在門把上掛上「請勿打擾」的牌子,小心安靜地關上門。

踏進機場,黃敏聰感覺距離脫身又近了一步。往香港最早一班班機記得是八點左右,能補上位,商務艙也要補。他快步走向港龍航空櫃檯。

「我要到香港。」

「您要……這裡買票?」櫃檯裡原本帶點睡意的女職員微微驚訝,很少有人直接到櫃檯開票。

「我有急事,要最早的。」黃敏聰把機票和臺胞證遞了進去。

「您這要補很多錢喔……等一下。」女職員敲著鍵盤,盯著螢幕,手指頭「上頁」、「下頁」地經按著。

「商務艙有嗎?」黃敏聰剛問完,女職員桌上電話響了,她順手接起來,沉默地聽著,眼睛仍然盯著電腦,眉頭微微皺了起來。

「好的。」她抬頭向黃敏聰:「黃先生,我們早班的都沒有位置了……」

「商務艙也沒有?」

「沒有了,如果您趕時間,可以上東航那兒去問問。」她指了指不遠處的東方航空櫃檯。

「我排補位呢?」

「您可以排,但早上是全滿的,假期剛過,早上很難有補位的。」她特別加重了語氣:「如果您趕時間的話,我給您簽轉東航,應該快一點。」

「好吧。」黃敏聰收回了臺胞證,接過簽轉單。東航倒是很乾脆地安排了十點四十分的班機。

「給您的是最後一個位置了」櫃檯職員平淡的聲音裡,不帶一點表情。

07

北京解放軍總政治部一個專案辦公室裡,副處長伍維平的手機和桌上的白色電話並排放著,一整晚兩支電話交替響著。如果是手機響起,伍維平會拿著它到門外,部下只能偶爾聽到門口傳回來的聲音:「在KTV那兒等著他。」或者「控制住KTV經理,看這傢伙還會去找誰接應。」

驢肉火燒、包子、豆漿、農夫山泉……宵夜堆滿了一桌子。原本一大袋子驢肉火燒還剩下三、五個,一個部下拿起袋子:「領導來一個?坐了一晚上餓了吧?」這位平日大口喝酒、大塊吃肉的長官,今天晚上連水都沒喝過。

「你們吃吧,我不餓。」伍維平搖搖頭,他對著會議室裡的江澤民照片出了神。結案在即,大魚眼看就要落網,但伍維平沒有一絲興奮神情。想起自己衝進馮潼「工作室」時,老人靜靜起身,語氣平靜:「你們來了嗎?我跟你們走吧。」伍維平不敢和他四目交接,彷彿自己才是罪犯。

電話鈴聲愈來愈急促,一個晚上,伍維平否決了五次動手抓人的提議,「不急,看看他要去哪裡,見什麼人。」

接著到天亮都沒有動靜,伍維平背靠在一張木椅子上,雙腳放上另一張木椅。領導不去就寢,六、七個底下人也只能趴在桌上補睡。每半個小時,伍維平的手機就會響起簡訊「叮」的一聲。哪怕是假寐著,伍維平都會拿起來看一眼,再閉上眼睛。一直到天色濛濛亮,電話突然鈴聲大作。伍維平坐起身,把部下送上來的食物推到一邊,抓起電話:

「他出門了?不要跟丟了。確定他去哪裡之後馬上回報。如果是回香港,就動手抓人,但留神不要讓他上香港飛機,在那裡抓人很麻煩。」

會議室又安靜了下來,但空氣愈來愈凝重,像在壓力鍋裡。

「伍處,姓黃的確定要回香港了。」一個平頭精幹的年輕小夥子放下電話朗聲回報。

「現在他在哪裡?」伍維平眼神亮了起來。

「買了往香港的票,馬上要上飛機。小劉想辦法讓他上了東航,我們行動比較方便。如果上了港龍,還要知會香港警察,囉嗦得很。」

「幹得好,讓小劉帶全組人馬上到機場,讓他上飛機,如果機上有同夥就一起收了。抓人時麻利一點,不要驚動其他乘客。」

接下來四十分鐘裡,會議室沒有一點聲音。直到伍維平的電話再響起來,是部下的回報:「沒問題,截住了,就他一個人,正在帶回去。」

08

洗浴中心休息區紅絨的布面的沙發觸感柔軟,但散著一絲絲霉味。他半躺在沙發上一動也不動,上半身蓋著一條大毛巾。看起來打著盹,但右手緊緊抓著一支嶄新的手機。一夜過去,理論上手機鈴聲隨時可能響起來,要他接上一個指定的人,靠著外頭那部粵港車牌的奧迪,把他送香港任何地方。

或者,解除待命,返回香港。「怎麼樣都好,給我句話吧」,他心裡喃喃自語。等待,是最煩人的事情。

正在左思右想,他感覺有人走近他身邊。睜眼一看,是兩個身穿休閒便服的高壯男子,開口輕聲細語,語氣間卻不容商量:「我們奉命來找您,穿上衣服跟我們走一趟吧,這裡進進出出的人多,拉拉扯扯不好看。」

他一抬頭,見到兩名男子身後的女人,大吃一驚。

09

「組長!組長!電話紀錄會辦。」值日的戰情官追著胡聞天,把一本電話紀錄遞到他眼前。

「這是什麼?」胡聞天停下腳步,焦躁地問了一句。

「有個人剛打電話到總機,說他在上海飛香港的飛機上,看著一個男人被帶下機,男人說是情報局的……」

「知道了,我在忙。」胡聞天打斷了戰情官,匆匆看了一眼電話紀錄本,簽完字轉身快走。十五分鐘後開損害評估會議,局長在等著報告。他心裡只想著一件事:這個被形容為「鎮山之寶」的玄武案,被共產黨一鍋端掉了嗎?

相關新聞