日本電磁砲發展順利贏在「這項」技術 專家:看好打擊極音速飛彈

日本電磁砲技術正在穩定發展,國防院學者詹祥威分析,未來可利用電磁砲的砲彈速度優勢,作為攔截中國超音速,甚至極音速飛彈的利器。(圖:日本海上自衛艦隊)

日本電磁砲技術正在穩定發展,國防院學者詹祥威分析,未來可利用電磁砲的砲彈速度優勢,作為攔截中國超音速,甚至極音速飛彈的利器。(圖:日本海上自衛艦隊)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕日本防衛裝備廳(ATLA)日前與自衛隊合作,在「飛鳥號」測試艦上安裝持續穩定研發的「電磁軌道炮(レールガン)」,該武器已領先美國,安裝耐高溫、耐磨的砲管正進入下一階段的艦艇測試。國防院學者詹祥威近日發表評析分析,陶瓷塗層的加工技術是突破砲管壽命的關鍵,此外小體積的電池開發也是幫助成功登艦的重要推手;未來,可利用電磁砲的砲彈速度優勢,作為攔截中國超音速,甚至極音速飛彈的利器。

日本海上自衛艦隊日前發布新聞表示,艦隊司令官大町勝志少將親自登上測試艦「飛鳥號」,視察了電磁砲開發項目的最新情況,並曝光了電磁砲在船上的近照。對此,國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員詹祥威昨(23)日發布觀察評論表示,雖然釋出的照片有限,但基本可看出整體武器外型與過去差異不大,延續陸上測試的基礎,並完成單發、連發不同階段的測試,如今在船艦上進行進一步測試,顯示整體研發進度持續正向進展。

自衛艦隊司令官大町勝志少將親自登上測試艦「飛鳥號」,視察了電磁砲開發項目的最新情況,並曝光了電磁砲在船上的近照。(圖:日本海上自衛艦隊)

自衛艦隊司令官大町勝志少將親自登上測試艦「飛鳥號」,視察了電磁砲開發項目的最新情況,並曝光了電磁砲在船上的近照。(圖:日本海上自衛艦隊)

研發過程與打擊目標

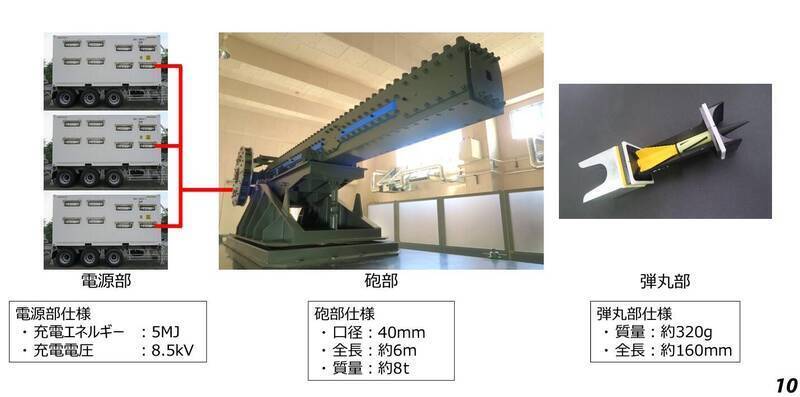

綜觀研發過程與優勢,日本防衛裝備廳於2016財政年「中長期防衛技術優勢確保」方針下,將「電磁加速」的原型概念列入6年期發展計畫,編列2億3000萬元新台幣用以技術開發。2021年,陸基型的40公厘電磁砲原型成功開發,完成初始「單次發射」的開發測試階段性目標,預期目標設定砲彈初速每秒2000公尺,而實際測試結果達每秒2297公尺,相較傳統戰車火炮初速約為每秒1750公尺。

從防衛省釋出過的測試畫面來看,基本電磁砲砲彈本身並未含有爆炸裝藥,而是僅依靠自身速度、動能打擊目標;如同戰車砲彈在打出後彈藥與外衣脫離,子彈本身擊發後持續依動能慣性飛向目標。

詹祥威進一步認為,由於其速度達6.5馬赫,因此預期設定用以攔截、打擊敵方的超音速導彈,如解放軍「東風17」或「鷹擊21」等。當艦隊防空網難以攔截對方戰術突穿,電磁軌道砲作為近距離的超高音速反制武器,形成了實際的「多層次防空網」;乃至於對敵方艦隊的打擊成效上,也會使敵方傳統反導產生一定難度,預期優於一般艦對艦導彈的打擊成效。

「儲能設備小型化」以及「快速反覆充電放電」的落實,讓日本電磁砲能順利搬上艦體進行下一步測試。圖為裝上電磁砲的「飛鳥號」測試艦。(圖片擷取自@Ogawa_reaacco的X帳號)

「儲能設備小型化」以及「快速反覆充電放電」的落實,讓日本電磁砲能順利搬上艦體進行下一步測試。圖為裝上電磁砲的「飛鳥號」測試艦。(圖片擷取自@Ogawa_reaacco的X帳號)

基礎技術研究開發促成穩定進展

日本科研單位能領先已放棄的美國,克服砲管易過熱的問題,其關鍵之一在於「化學沉積表面塗層」技術的研發,該技術主要係於室溫減壓條件下,將固態粒子噴附薄膜上使其固化的技術,減少高溫加工可能造成的耗能與材料異劣,並且將欲加工的塗層材料如陶瓷,研磨或以其他工法製成微米乃至奈米級粉末,再以氣溶膠方式藉由高速熱能噴附於加工表面,形成極致薄膜的陶瓷塗層。

此化學沉積工法一般廣泛應用於半導體工業的微製程,其加工材質則依據產品特性而定,如廣為人知的「西門子製程法」即採用多晶矽去除過度金屬與雜質。而作為耐熱、耐磨耗性絕佳的陶瓷,過去亦被大量運用於太空乃至軍工產業;也由於此項技術開發,成功於2007年獲得日本社團法人發明協會的「21世紀發明獎」,並於後續成功加工應用於電磁軌道砲管,因此奠定了承受更能量,與裝備小型化的基礎,並克服電磁軌道砲身因高速而需承受熱能的風險。

此外,為達成艦射型「連續發射」的目標,其整體必須要能將電能進行「儲能設備小型化」以及「快速反覆充電放電」的實用目標,雖未有進一步的公開資訊揭露其採用的商品,但日本川崎重工的既有電池開發技術,依評估顯然已足以達成設定。再對照過去陸基型測試照片或原理示意圖可發現,過去使用至少3個貨櫃用以供電與控制鏈路,如今艦測照片似乎僅剩一個貨櫃,因此大膽判斷自衛隊的開發已初步達成小型化、少供電、快速反覆放電的目標。

過往美國2005年就展開相關技術的開發,但由於諸多因素在2021年後便擱置,其中幾項重大因素便是電磁砲自身的高耗能特性,難以有效裝載於高耗能的現代化軍艦,並且發射過程產生對砲身的磨耗,以及熱能難以處理等因素。

對照過去陸基型測試照片或原理示意圖可發現,過去使用至少3個貨櫃用以供電與控制鏈路,如今艦測照片似乎僅剩一個貨櫃,因此大膽判斷已初步達成小型化、少供電、快速反覆放電的目標。(圖:日本防衛省)

對照過去陸基型測試照片或原理示意圖可發現,過去使用至少3個貨櫃用以供電與控制鏈路,如今艦測照片似乎僅剩一個貨櫃,因此大膽判斷已初步達成小型化、少供電、快速反覆放電的目標。(圖:日本防衛省)

目標多邊合作與性能穩定化

日本已於去(2024)年5月與法國、德國共同簽署《電磁軌道砲技術合作實施指南》,旨在加速電磁軌道砲技術交流、共同研發與加速實用化,同時也已派遣官員前往美國海軍吸取過往開發的數據、技術與經驗,預計能加速後續研發的進度並減少誤區嘗試。

後續的研發目標,將是聚焦在模擬實戰狀態下的連續、多發射擊,以其強化電磁軌道砲的穩定性與可靠性,在連續、多發射擊下將預期產生更高的熱能與動能,既有砲管與砲身是否能承受此嚴苛條件,以及在此條件下砲擊初速是否因此改變等,都是正式完成艦載化研發前必須考量的重點。

最後,詹祥威也點出,外界不應過度樂觀的部分是,依據過往美國開發與研究的經驗,認為此電磁軌道砲至少需能產生64兆焦耳的發射能量才具備實戰性,而目前日本研發進度約為7.9兆焦耳,若按美軍過往標準恐怕距離實戰化仍有相當進程。

相關新聞