國軍玩3D列印!不只做飛彈零件 還要做「一站式系統」給偏遠駐軍用

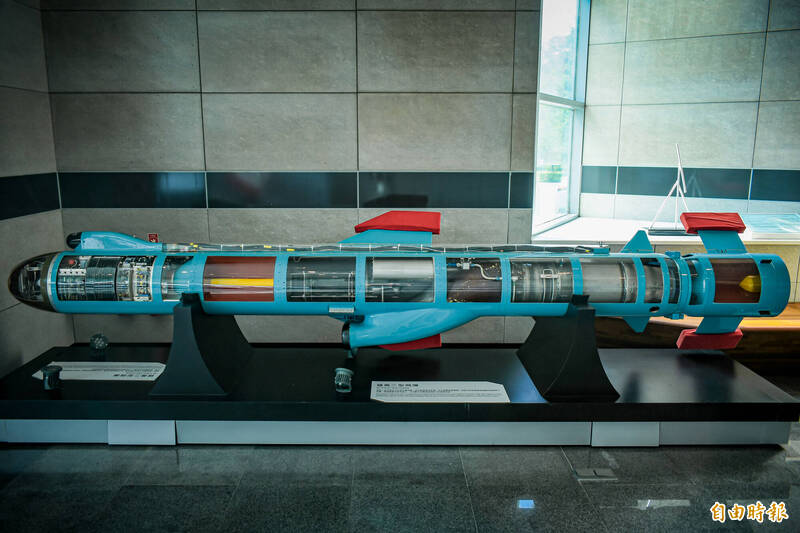

中科院、軍備局近年投入3D列印(積層製造)技術,實際運用於飛彈產製之上。圖為雄風二型反艦飛彈的模型。(資料照,記者劉宇捷攝)〔記者涂鉅旻/台北報導〕國防部因應大量軍備與零組件產製,近年鑽研於積層製造技術(3D列印),根據國軍最新一份預算解凍報告所述,中科院2021年起陸續完成常規積層生產應用技術開發,用於軍用渦輪扇引擎零組件等,未來將尋求技術突破,用於1公尺以上飛彈油箱等領域,甚至研發「移動一站式」積層製造系統,解決偏遠軍事基地的軍工零件供應問題。

中科院、軍備局近年投入3D列印(積層製造)技術,實際運用於飛彈產製之上。圖為雄風二型反艦飛彈的模型。(資料照,記者劉宇捷攝)〔記者涂鉅旻/台北報導〕國防部因應大量軍備與零組件產製,近年鑽研於積層製造技術(3D列印),根據國軍最新一份預算解凍報告所述,中科院2021年起陸續完成常規積層生產應用技術開發,用於軍用渦輪扇引擎零組件等,未來將尋求技術突破,用於1公尺以上飛彈油箱等領域,甚至研發「移動一站式」積層製造系統,解決偏遠軍事基地的軍工零件供應問題。

根據國防部上周送至立法院、攸關軍備局「次世代先進製造關鍵技術開發計畫」的預算解凍報告提及,中科院於2021年至2024年的相關前期計畫,已完成常規尺寸的積層生產應用技術開發,協助各式武器系統產製零件,並用於引擎機匣、致動器座、發動機回油管、渦輪噴嘴葉片、漩流器等。

報告敘述,包括軍用微型渦輪引擎的耐久與飛行測試、零件整合工作、軍用渦輪扇引擎機匣研製與組裝,都與這項先期計畫有關。比對報告所述名詞與已曝光的國防科研技術,報告提及的「軍用微型渦輪引擎」,應與部分飛彈有關。

漢翔公司產製的「勇鷹」高教機。(資料照,記者劉宇捷攝)前期計畫的軍種單位與民間企業推廣應用部分,報告提到,國軍已協助負責軍機保修、零組件籌獲的空軍第三後勤指揮部,建立積層製造產製能量,解決消失性商源零件問題,同時協助漢翔公司產製液壓歧管等5項高教機零件。

漢翔公司產製的「勇鷹」高教機。(資料照,記者劉宇捷攝)前期計畫的軍種單位與民間企業推廣應用部分,報告提到,國軍已協助負責軍機保修、零組件籌獲的空軍第三後勤指揮部,建立積層製造產製能量,解決消失性商源零件問題,同時協助漢翔公司產製液壓歧管等5項高教機零件。

至於軍備局今年起執行的「次世代先進製造關鍵技術開發計畫」,這份預算解凍報告陳述,未來將著重於「滑軌型大型化指向性能量層級(DED)」製造系統與製程開發,藉此建立可產製單邊超過1公尺的工件能量,並投入「次世代粉床熔融(PBF)技術製程開發」,藉此突破PBF技術400立方公厘的成型大小限制,未來將應用於1公尺以上的飛彈油箱製作等。

國防部參照外國案例,研究「移動一站式」金屬積層製造設備,可望滿足偏遠地區駐軍的後勤需求。(翻攝自國防部預算解凍報告)另外,考量偏遠地區駐軍的後勤需求,報告提到,未來將參考美國國防部的積層製造發展策略,建立「移動、一站式」的金屬積層製造設備,比起前期技術礙於定點製作、高度環境要求,新系統可整合軍事工作站部署能量、國際既有積層製造技術,運用移動式工廠的創新概念,使零件在需求現場直接製造,協助軍種解決偏遠軍事基地的軍工零件供應問題。

國防部參照外國案例,研究「移動一站式」金屬積層製造設備,可望滿足偏遠地區駐軍的後勤需求。(翻攝自國防部預算解凍報告)另外,考量偏遠地區駐軍的後勤需求,報告提到,未來將參考美國國防部的積層製造發展策略,建立「移動、一站式」的金屬積層製造設備,比起前期技術礙於定點製作、高度環境要求,新系統可整合軍事工作站部署能量、國際既有積層製造技術,運用移動式工廠的創新概念,使零件在需求現場直接製造,協助軍種解決偏遠軍事基地的軍工零件供應問題。

相關新聞