〔記者劉宇捷/台北報導〕隨著烏俄戰爭中無人機的廣泛運用,無人載具已成為未來戰爭趨勢,而今年2023台北國防航太展也有別於以往以大型戰鬥裝備陳展為主,首度加入大量無人載具系統;其中中科院性能升級的「銳鳶二型」無人機也首度公開予民眾參觀,現在就跟著自由《軍武頻道》的腳步,來深度開箱「銳鳶」系列無人機的前世今生及一型、二型的差異比較吧!

海軍需求改變了「銳鳶」

「銳鳶」無人機的誕生背景源於1994年,當時經濟部執行「儀電/控制關鍵性技術開發四年計畫」,目標研發出航空用自動駕駛儀與其相關技術,當時中科院評估了如小型商務客機、雙座型輕航機、噴射動力靶機及無人機等,4種載具作為技術驗證機,最終中科院選擇了無人機項目。1999年2月驗證機以「中翔二號」之名在清泉崗空軍基地展開測試,起初該計畫未獲得軍方重視,直到2007年在國防部長李傑的力推下才重新復活。

陸軍於2010年採購了32架「中翔二號」中型無人機,以及地面操控系統等,並在陸軍航特部下設立「戰術偵搜大隊」;但國防部認為,應以提升海軍在台海周邊的監控能力為主要任務,計畫將「中翔二號」無人機更名為「銳鳶」,並在2017年9月1日連人帶機全數移交給海軍,海軍則在艦隊指揮部下設立「海上戰術偵搜大隊」,駐地也改為屏東基地。

偵獲稀有共艦 監控中共環台軍演

自從轉移至海軍海上戰術偵搜大隊後,「銳鳶」可說幾乎是專為海軍而使用的無人機,這大大影響了「銳鳶」後續的發展思路。由於須參與海軍長程遠航任務,「銳鳶」無人機不僅要看的到,還更要跑得遠、跑得久,且須經常與面水面艦艇執行聯合作戰,為此,中科院還特地為「銳鳶」無人機研發了艦用導控系統,增加使用彈性。

而在日常使用上,現役「銳鳶一型」的主要戰備任務就是做為長時間監控台灣周邊海域的載具,彌補遠洋艦艇數量無法時刻涵蓋廣大海域的問題,近年來隨著中共軍艦頻繁的侵擾我國鄰近海域,「銳鳶」無人機更擔當長時間監控共艦的要角,與我國艦艇形成海、空聯合反制,據海軍於2019初公布的一項數據顯示,「銳鳶」自移交以來偵獲目標艦艇多達730艘次,現階段肯定更多!而其中最特別的是,曾在2018年時偵獲中共稀有的851型電子偵察艦-北極星號(AGI-851)。

外型放更大 二代性能大提升

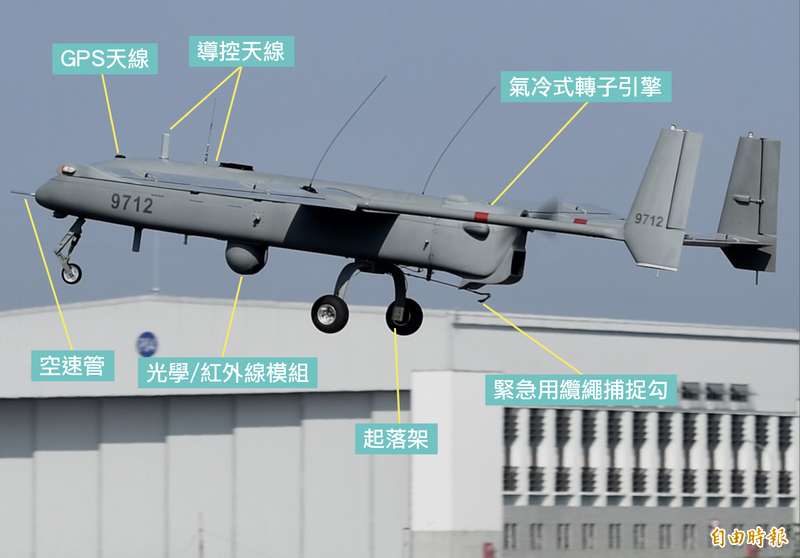

「銳鳶一型」自2012年服役至今也已使用了10餘年,據服役單位回報統整「銳鳶」的三大弱點為電戰能力、武器攜帶能力與通訊能力,於是中科院於2022年啟動「銳鳶二型」的升級計畫,為改善上述缺點並因應未來海軍的作戰趨勢,中科院研發了新型氣冷式轉子引擎與複合材料機身以減輕機體重量、提升酬載能力,並且增加其航程、載油量、通信距離及偵蒐設備;其外觀構型雖然沒有大改版,但二型卻比一型足足放大了1.5倍,以達到新的作戰需求。

根據目前現有的數據來看,「銳鳶一型」的翼展長度為8.6公尺,而「銳鳶二型」則提升到了12公尺,最大航程也從1200公里提升到了2000公里,中科院航研所所長齊立平表示,「銳鳶二型」的導控距離相較上一代的150公里,大幅成長至300公里、滯空時間長達16小時,並且未來搭配衛星導控能飛得更長更遠,而目前即將進入作戰測評。

相比一型 銳鳶二型的「小細節」

「銳鳶二型」的外觀除了比「銳鳶一型」還大外,機身上的許多外露部件及配置也有所更動,其中最明顯的是「光學/紅外線偵蒐鏡頭」從機腹中間移至機首下方,並且於機腹下方新增一具「海搜雷達」,用以更大範圍的搜索海上目標;而偵蒐鏡頭部分,由於一型的配置在起落架放下時,會擋住部分鏡頭畫面、產生死角,因此二型改進時將之挪到機首下方,以獲取更好的視野。

另外,機身上部的通訊天線及GPS天線也有很大的更動,為因應更大的飛行半徑、更長的通訊距離,「銳鳶二型」的導控天線也比「銳鳶一型」來的更大、性能也更好,以支持通訊穩定度,新型數位通訊系統擴大了訊號涵蓋範圍至200公里以上,其抗干擾與電子戰能力也較原有的一型強;而GPS天線也從原本一型的1支變成二型的3隻,分別安裝於機頭與兩側機翼上方。

其他方面,由於「銳鳶二型」的動力相比「銳鳶一型」有大幅度提升,其發動機的體積也比一型來的大,因此在外型上,機身後段會變得很大一包。最後,起落架部分二型也比一型在結構、外型上有很大的優化,不只加裝了整流罩,還在每個主輪內側加裝兩個桶形減震裝置,概念類似於避震器,據了解,這是因為「銳鳶二型」在作戰需求擬定時,就設定有可能會需要在非跑道的不平整路面降落,所以加裝了避震裝置,以免因重落地而折斷。