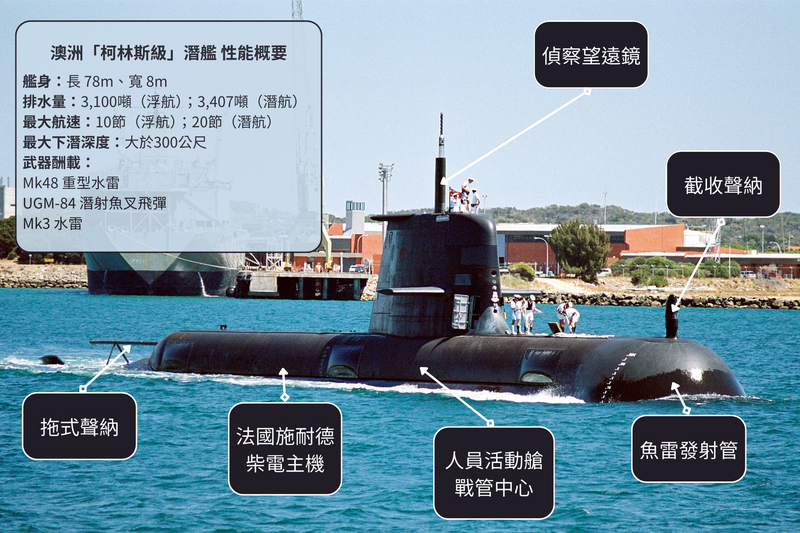

〔記者陳治程/台北報導〕澳洲國防部上(7)月底正式簽署海軍「柯林斯級」(Collins-class)柴電潛艦延壽合約,跨出建構新世代水下戰力第一步。作為澳洲首款國造潛艦,「柯林斯級」潛艦在建造、服役初期,曾受限國內技術而走不少「彎路」;近年因應中國軍事崛起,在澳洲轉與英、美合作的同時、柯林斯級潛艦也將獲得升級,未來仍會是澳洲海軍潛艦部隊主力之一。接下來就讓《軍武頻道》帶你了解這款潛艦的研發歷程與未來展望。

國造潛艦初嘗試 澳「柯林斯級」自製率超乎預期

在「柯林斯級」潛艦問世前,澳洲作為英國殖民地,其海軍先前操作的「E」級、「J」級、「奧丁級」(Odin-class)和「妖王級」(Oborne-class)潛艦,皆為英國出品;要直到澳洲國防部1982年啟動柯林斯潛艦計畫後,該國才算正式踏上「國艦國造」之路。

不過,由於澳洲本身缺乏潛艦製造經驗,因此1987年時選定了瑞典考庫姆造船廠(Kockums AB,現為紳寶集團子公司)的471型(Type 471)設計提案,並在1990年啟動首艦建造工程,最終在1996年至2003年間,先後迎接「柯林斯號」(SSG 73)、「法恩康姆號」(SSG 74)、「瓦勒號」(SSG 75)、「德查紐斯克號」(SSG 76)、「西恩號」(SSG 77)以及藍金號(SSG 78)共6艘同級艦服役。

值得一提的是,根據澳洲國營ASC造船廠統計,柯林斯級潛艦建造期間所自行生產的零件比例超過7成、且在後勤維保方面的零料件則達92%,前者不只超越當時生產合約的規範標準,後者對於一個首次生產潛艦的國家而言,也是一項超乎預期的數據表現。

研發階段溝通不良 「柯林斯級」服役初期問題叢生

柯林斯級潛艦是基於瑞典A17型「西約特蘭級」(Vastergutland class)潛艦設計的放大版,鈍圓狀艦艏、尖錐型艦尾,安裝前水平舵的流線型帆罩,以及X型尾舵的單殼式艦體,擁有優異的機動性,其殼體壽期可達30年;然而,由於考庫姆造船廠當時缺乏協助、輸出潛艦生產技術的經驗,加上該設計並未針對印太水性做最佳化,導致艦殼在澳洲組合後進行測試、因焊接不善發生「漏水」情形,雖有做加工補強,但仍對日後維保形成負擔。

此外,潛艦大腦的戰系在研發初期亦問題百出。澳洲海軍當時為讓該級潛艦搭載「全分散式架構」的戰管系統,因此由美國洛克威爾公司(Rockwell)統包、法國Thomson CSF(今泰勒斯集團)、荷蘭Signnal(今泰勒斯集團荷蘭分公司)承包研製;但除因智慧產權爆發糾紛,後由澳洲計算機科學公司(CSA)接手的軟體開發也不順利,導致首艦下水後,一度因此而延後海試。

即便開發完成,這套系統性能也已落後同期水準,導致澳洲政府決定更新柯林斯級潛艦戰系,自2005年起耗時13年,全面換裝與美軍「維吉尼亞級」(Virginia-class)核動力潛艦同款的AN/BYG-1作戰管理系統。

另一方面,柯林斯級潛艦在服役初期還發生運作噪音超標、桅桿阻力過大、螺旋槳產生裂痕等運作缺陷,因此澳洲政府在日後的「SEA 1439」計畫中,與上述狀況一併改良了原有設計,以滿足澳洲皇家海軍的遠洋任務需求。

新艦接班峰迴路轉 「柯林斯級」延壽再戰20年

隨著柯林斯級潛艦服役進入中壽期,澳洲政府也記取前者教訓,在2016年發布的國防白皮書中,正式拍板新一代「未來潛艦計畫」(Future Submarine Program),並和法國海軍集團(Naval Group)簽署一紙600億美元(約台幣1.94兆元)的巨額合約、以法國海軍「蘇弗朗」核動力攻擊潛艦為基礎,研改並生產12艘柴電版「短鰭梭魚型」(Shortfin Barracuda)潛艦,是為澳洲「攻擊級」(Attack-class)潛艦。

然而,基於戰略情勢,原先的法、澳潛艦合作案出現需求落差,加上兩國在生產模式、預算方面也有爭議,最終導致時任澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在2021年轉向英、美,成立「澳英美三方安全夥伴」(AUKUS)關係以應對中國,同時取消前述的法國潛艦訂單,確立澳洲海軍的未來戰力,將以核動力潛艦為主軸。根據美方規劃,澳洲將在2040年前取得美軍二手的維吉尼亞級潛艦,並由英、美協助生產「奧庫斯級」(AUKUS-class)核動力潛艦。

為避免澳洲取得核動力潛艦前出現戰力空窗,澳洲國防部今年6月宣布,柯林斯級潛艦將於後(2026)年啟動延壽,並在上(7)月底正式簽約,總價達22億澳元(新台幣461.56億元);而柯林斯級潛艦在完成延壽後,可望持續服役至2040年代,順利銜接維吉尼亞級和奧庫斯級潛艦接班。

回顧澳洲潛艦研發歷程,從起初的野心勃勃、中期的虛心改進,再到成今日的強強聯手,面對日益緊湊的印太局勢,澳洲也從中逐步學習,走出一條自己的「國艦國造」之路。