俄烏雙方都大規模使用FPV無人機執行作戰任務,圖為俄軍操作的情況。(圖:Telegram/俄羅斯國防部)〔編譯陳成良/綜合報導〕根據《富比士》(Forbes)報導,一份流傳於俄羅斯Telegram頻道的烏克蘭反無人機作戰文件,揭露一種新型「伏擊無人機」(Pop-up Ambush Drones)攻擊模式。這些無人機降落在地面進入休眠狀態,當敵軍接近時迅速啟動並發動攻擊。文件詳述該戰術運作細節,並指出其對戰場格局可能帶來的深遠影響。

俄烏雙方都大規模使用FPV無人機執行作戰任務,圖為俄軍操作的情況。(圖:Telegram/俄羅斯國防部)〔編譯陳成良/綜合報導〕根據《富比士》(Forbes)報導,一份流傳於俄羅斯Telegram頻道的烏克蘭反無人機作戰文件,揭露一種新型「伏擊無人機」(Pop-up Ambush Drones)攻擊模式。這些無人機降落在地面進入休眠狀態,當敵軍接近時迅速啟動並發動攻擊。文件詳述該戰術運作細節,並指出其對戰場格局可能帶來的深遠影響。

伏擊無人機隱蔽性極高,與傳統FPV(第一人稱視角)無人機不同,無啟動攻擊前,完全不發出偵測訊號,使敵軍難以預測與因應。雖然這項技術並非全新概念,但藉由俄烏戰爭的實戰應用證明其價值,其軍事意涵值得深入探討。

由於無人機—特別是四軸飛行器的電池續航力有限,時常僅能飛行約30分鐘,若攜帶重型彈頭,續航時間更短。「停棲與監視」(Perch and Stare)技術因此應運而生,無人機可降落在如屋頂、樹枝或電線等有利位置,操作員得以持續監控目標區域,同時節省電量。然而,這需要額外硬體與高精度軟體,技術門檻較高。

請繼續往下閱讀...

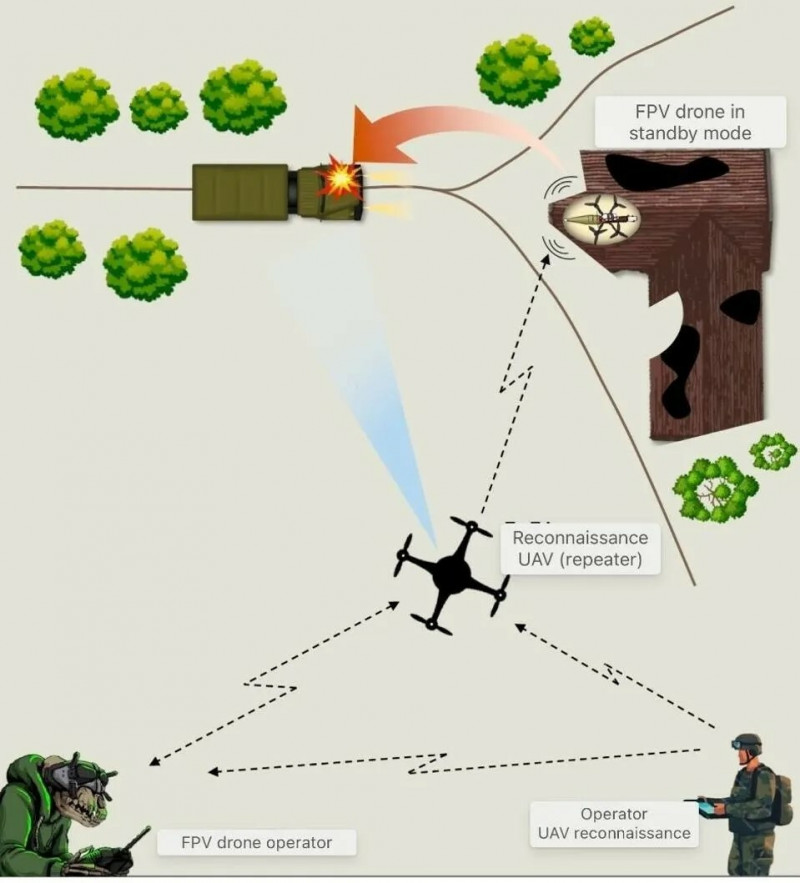

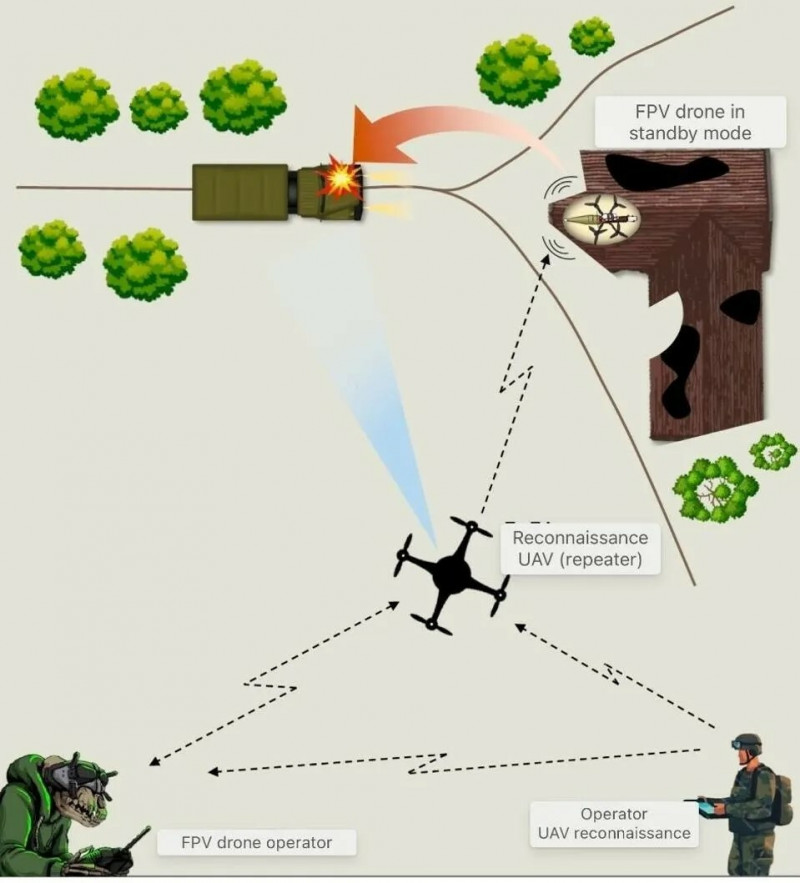

無人機伏擊戰術示意圖。一架FPV無人機停留在建築物上待命,由偵察無人機作為中繼器,將目標資訊傳送給FPV無人機操作員和偵察無人機操作員。偵察無人機發現目標(圖中為軍用卡車)後,FPV無人機將從待命狀態啟動,對目標發動攻擊。(圖:Telegram/俄羅斯國防部)俄烏雙方採取更務實的「雙無人機」戰術,也就是由一架偵察無人機,負責搜索目標並提供通訊中繼,另一架伏擊無人機則埋伏於道路、交通要道或戰略區域。一旦偵察無人機發現目標,伏擊無人機便迅速啟動攻擊。此戰術分工明確,偵察無人機可持續數小時執勤,伏擊無人機則長時間休眠以降低暴露風險,直到敵方接近才迅速發動攻擊,讓對手幾無反應時間,顯著提升成功率。

無人機伏擊戰術示意圖。一架FPV無人機停留在建築物上待命,由偵察無人機作為中繼器,將目標資訊傳送給FPV無人機操作員和偵察無人機操作員。偵察無人機發現目標(圖中為軍用卡車)後,FPV無人機將從待命狀態啟動,對目標發動攻擊。(圖:Telegram/俄羅斯國防部)俄烏雙方採取更務實的「雙無人機」戰術,也就是由一架偵察無人機,負責搜索目標並提供通訊中繼,另一架伏擊無人機則埋伏於道路、交通要道或戰略區域。一旦偵察無人機發現目標,伏擊無人機便迅速啟動攻擊。此戰術分工明確,偵察無人機可持續數小時執勤,伏擊無人機則長時間休眠以降低暴露風險,直到敵方接近才迅速發動攻擊,讓對手幾無反應時間,顯著提升成功率。

文件指出,伏擊無人機可利用夜間車輛燈光進行鎖定,或配備熱影像儀實現全天候作戰。其中,俄羅斯生產的「小丑」(Joker)無人機,具備長達一個月的待機能力,據稱已被俄軍特種部隊採用。烏克蘭軍隊亦以類似戰術,對俄軍車輛與部隊發動攻擊,甚至出現將無人機降落於敵方裝甲車上,並等待引爆的案例。

伏擊無人機與傳統地雷結合,可進一步提升戰場靈活性。相較固定位置的地雷,伏擊無人機可隨戰場需求重新部署,填補防禦漏洞。若未來結合AI技術,其自動化程度將大幅提升,威脅性更加顯著。

伏擊無人機展現新型戰場威脅,其高度隱蔽性與靈活部署能力,已逐步改變戰爭模式。雖然目前仍需操作員遠端控制,易受干擾訊號限制,但隨技術進步,其自主性及抗干擾能力有望提升,未來或成為戰場「隱形殺手」,挑戰現有防禦策略。

☆軍武新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要軍武新聞訊息,請上軍武頻道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎

點我下載APP

按我看活動辦法