1945年4月7日,世界最大戰艦的日本「大和號」,因倉促的特攻決定,被美軍航空部隊擊沉。(圖片擷取自海軍遺產司令部)〔記者劉宇捷/台北報導〕「大和號」戰艦不只是日本造船的精神象徵,也是當今許多科幻故事的題材原型。這艘創下「迄今最大戰艦」記錄的大和號,於80年前的今天(7日)倉促執行了「天一特攻」,並在百架美軍攻擊機輪番集火下,長眠於東海海底;然而,近年解密的資訊卻揭示,這場史稱「坊之岬海戰」的自殺行動,可能是出於日本海軍對天皇詢問的誤會。

1945年4月7日,世界最大戰艦的日本「大和號」,因倉促的特攻決定,被美軍航空部隊擊沉。(圖片擷取自海軍遺產司令部)〔記者劉宇捷/台北報導〕「大和號」戰艦不只是日本造船的精神象徵,也是當今許多科幻故事的題材原型。這艘創下「迄今最大戰艦」記錄的大和號,於80年前的今天(7日)倉促執行了「天一特攻」,並在百架美軍攻擊機輪番集火下,長眠於東海海底;然而,近年解密的資訊卻揭示,這場史稱「坊之岬海戰」的自殺行動,可能是出於日本海軍對天皇詢問的誤會。

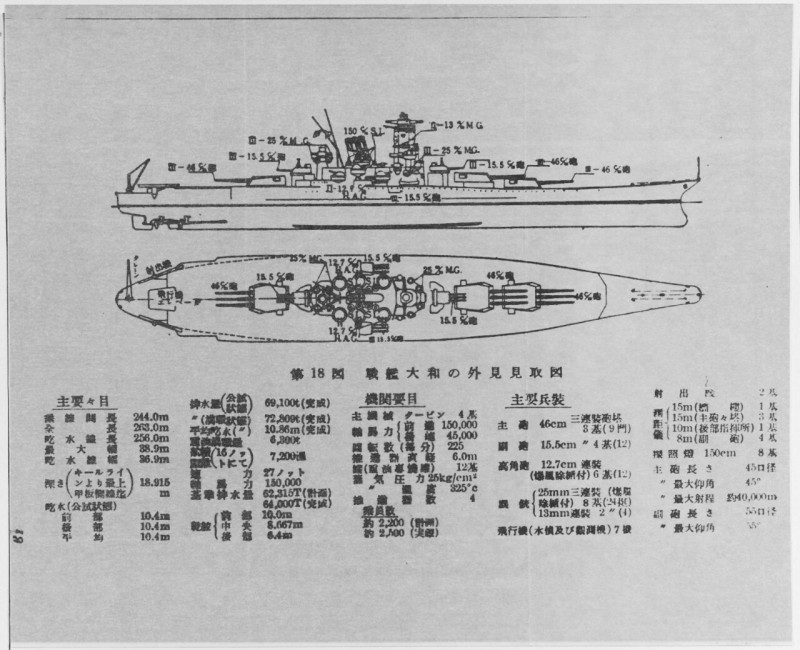

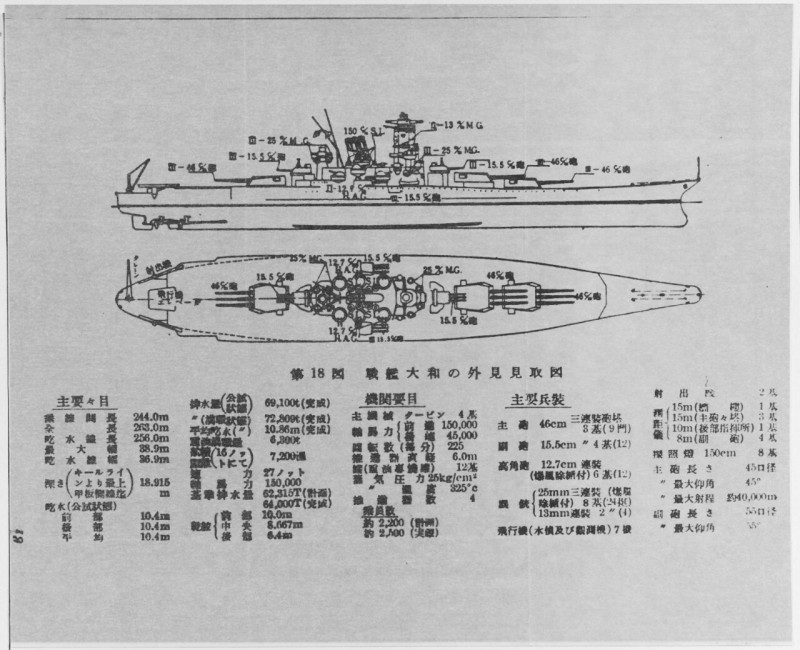

在航空母艦制海的思維萌芽之前,「大艦巨砲」戰艦是一國海軍武力的象徵,戰艦越做越大艘,主砲口徑也越來越大。大和號戰艦全長263公尺、寬38.9公尺,具備3座三聯裝460公厘口徑主砲,滿載排水量超過72000噸,堪稱世界最大戰艦。相較之下,為日本當時對手的美國最大戰艦為愛荷華級,只採用406公厘口徑主砲,以及約58000噸的滿載排水量。

日本所屬戰艦「大和號」的構造圖。(圖片擷取自海軍遺產司令部)1945年4月1日,美軍登陸沖繩,日軍啟動了防衛沖繩及九州的「天一號作戰計畫」。4月7日,大和號受命率輕巡洋艦矢矧號,以及驅逐艦冬月號、磯諷號、雪風號等共11艘艦艇,組成「特攻隊」出航,由於油彈資源有限,因此其目標是直衝沖繩海灘並擱淺,以砲擊重創登陸的美軍船團,直到彈藥耗盡,倖存船員轉為陸上戰鬥隊支援地面部隊。

日本所屬戰艦「大和號」的構造圖。(圖片擷取自海軍遺產司令部)1945年4月1日,美軍登陸沖繩,日軍啟動了防衛沖繩及九州的「天一號作戰計畫」。4月7日,大和號受命率輕巡洋艦矢矧號,以及驅逐艦冬月號、磯諷號、雪風號等共11艘艦艇,組成「特攻隊」出航,由於油彈資源有限,因此其目標是直衝沖繩海灘並擱淺,以砲擊重創登陸的美軍船團,直到彈藥耗盡,倖存船員轉為陸上戰鬥隊支援地面部隊。

然而,根據日本《朝日新聞》去年8月發布的一份報告顯示,大和號最後的自殺任務被歸咎於「混淆了天皇的意圖」。該作戰任務突然在1945年4月4日啟動,當時裕仁天皇向一名海軍高層「詢問」可用的水面艦艇狀況,海軍隔日(5日)便倉促完成了特攻作戰計畫,這與過去普遍認為,天皇在當年3月29日提出問題的說法不同。

日本大和號出擊前夕,參與任務企劃的第二艦隊軍官於艦上合影。(圖片擷取自日文版維基百科,舊日本帝國政府攝)由於自做出決議至大和號出擊實在太過急促,許多理應長期擬定的空中支援與資源規劃都不夠完善,倉促的特攻決策,也令許多艦隊官兵不滿。日本廣島縣大和博物館館長戶高一成指出,這場行動之所以如此突然,正反映出天皇一席話對海軍決策的重大影響。他表示,軍方官員過於在意「迎合天皇意志」及「維護海軍榮譽」,導致草率決策,也間接解釋了該行動最終執行不力的原因。

這項新發現來自前日本聯合艦隊參謀三上朔夫(生於1907年、卒於1996年)的回憶。1945年4月4日,他在鹿兒島出差時,接到另一名參謀上見茂德的來電,上見提到,當時海軍高層向天皇報告沖繩上空的航空作戰,天皇接著詢問了「海軍是否還有可用艦艇」?這句話讓軍方高層倍感壓力,上見因此表示:「專門任務必須盡快成形。」

儘管天皇很可能希望藉由海軍艦艇的部署,特別是巨艦大和號扭轉沖繩陸上戰鬥的劣勢,但卻沒有想到,這艘戰艦會被派去執行毫無希望的自殺任務。

1945年4月7日,世界最大戰艦「大和號」被美軍航空部隊集火沉沒。(圖片擷取自海軍遺產司令部)1945年4月7日,世界最大戰艦「大和號」被美軍航空部隊集火打沉,並引發大爆炸。(圖片擷取自海軍遺產司令部)眾所皆知的是,美軍汲取在雷伊泰灣獲得的作戰經驗,最終利用數百架飛機的炸彈與魚雷集火轟炸大和號左舷,使該艦於7日下午2點側傾翻覆爆炸,沈沒於九州南方北緯30度22分、東經128度4分的東海海域,全艦共計2498名官兵陣亡,僅276人獲救,這支特攻艦隊僅雪風號(後為中華民國丹陽軍艦)等4艘艦艇倖存,史稱「坊之岬海戰」。

從歷史角度檢視,雖然大和號「意外」參與必定失敗的任務,但反過來說,就算日本海軍高層當時未下令出擊,為日本精神象徵的大和號成功撐到了終戰,可能還是難逃落入美軍手中的命運,並投入1946年的「十字路」核爆試驗,就如同精神象徵前輩「長門號」一樣,最終於試驗後被鑿沉。圖為沉沒於海底的大和號203公厘副砲。(圖片擷取自吳市政府的YT影片)

☆軍武新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要軍武新聞訊息,請上軍武頻道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎

點我下載APP

按我看活動辦法